"Qualche estate fa, ho avuto il piacere di incontrare un amico d'infanzia tornato in Italia per una breve vacanza con la sua famiglia. Vive e lavora oggi in Brasile, i suoi famigliari, originari del Molise, hanno conosciuto sulla propria pelle il significato di lavoro, sacrificio e speranza per poter permettere ai figli un futuro qui nel nord est, alle porte di Roma. Durante quei giorni, fui invitato a far visita a suo nonno, il signor A., un anziano ormai ultraottantenne in procinto di affrontare un'importante operazione.

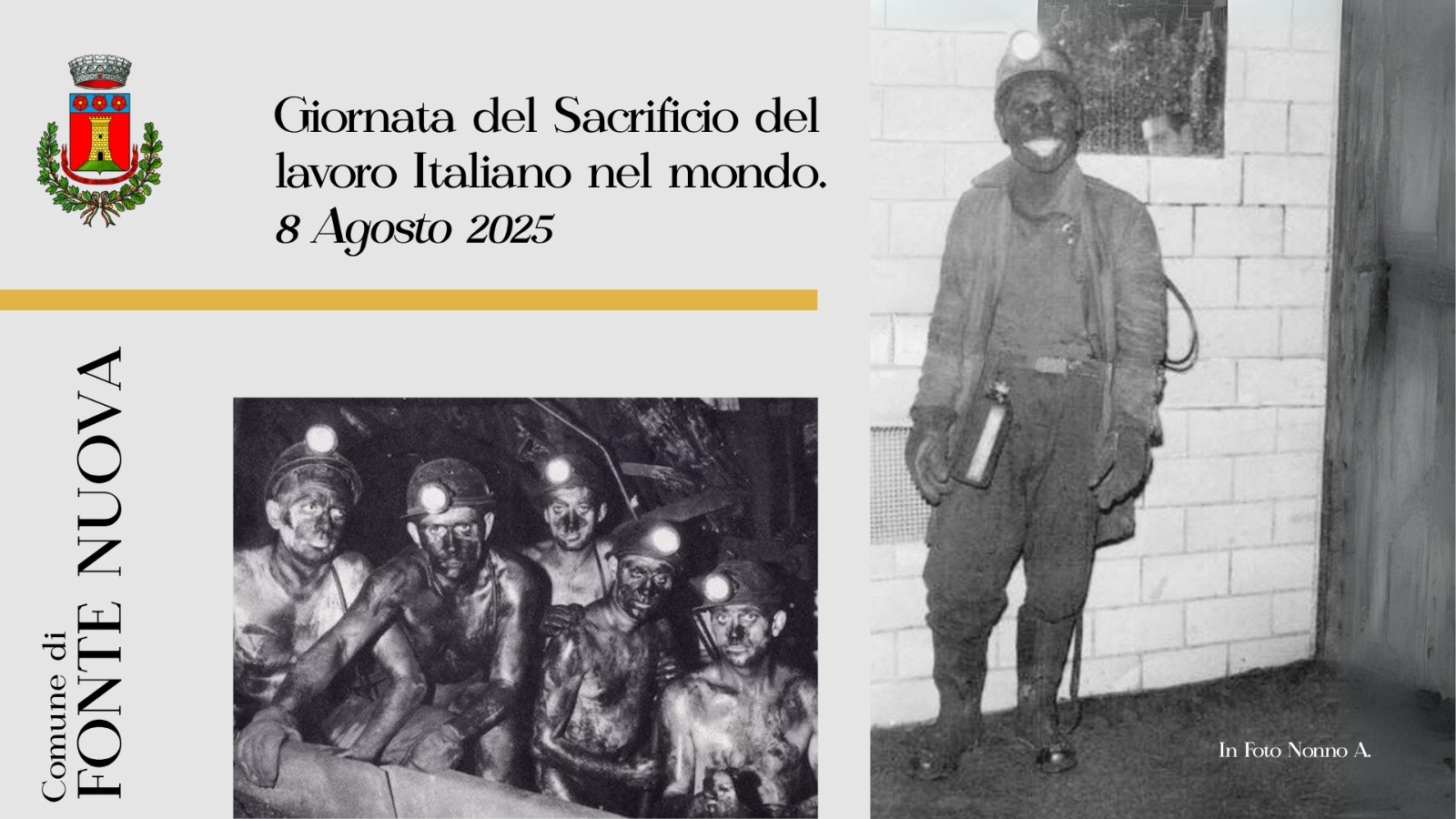

Siamo partiti insieme verso il Molise. All'arrivo, sono stato accolto come un nipote: un pranzo generoso ci aspettava. Nonno A., tra un sorriso e un bicchiere, ha iniziato a raccontare come da giovane era emigrato insieme ad altre migliaia di italiani per “portare la pagnotta a casa”. Lavorava in miniera, in Belgio e poi in Germania. Con voce tremante ma fiera, ci ha mostrato una foto, un ragazzo, coperto di fuliggine nera, in cui si vedevano solo i denti bianchi e gli occhi brillanti, quasi fosse un ritratto di speranza in mezzo all’oscurità. Ogni giorno scendeva nelle viscere della terra e ogni sera, rivedendo la luce, sgusciava fuori tra i lamenti con il sudore intriso della materia procreatrice, era come se Gea lo ripartorisse.

Tra i suoi racconti pieni di goliardia e sofferenza, è affiorata la memoria più dolorosa: quella di altri giovani come lui che l’8 agosto del ’56 in Belgio, purtroppo alla sera però, non vennero alla luce.

Marcinelle: il sacrificio italiano che non dobbiamo dimenticare

Il disastro della miniera di Bois du Cazier, a Marcinelle in Belgio, rappresenta una delle più grandi tragedie del lavoro nella storia europea. Alle 8:10 di quella tragica mattina del 1956, un incendio a 975 metri di profondità uccise 262 minatori. Di questi, 136 erano italiani. Solo 13 furono i sopravvissuti. Ragazzi come nonno A., ma meno fortunati.

Molti di loro erano partiti con la promessa di un futuro migliore, attratti da un accordo tra l’Italia e il Belgio, firmato nel 1946: 50.000 minatori italiani in cambio di carbone, purtroppo un accordo non del tutto rispettato dallo stato belga ma anche le condizioni in cui vissero e lavorarono erano tutt’altro che dignitose. Dormivano in baracche già usate durante la guerra come campi di prigionia, lavoravano senza adeguate misure di sicurezza, discriminati, isolati, e spesso dimenticati. Eppure non si tirarono indietro. Ogni giorno, in silenzio, con la schiena curva e i muscoli tesi, scendevano sotto terra per garantire un futuro alle famiglie rimaste in Italia.

A 69 anni da Marcinelle, non possiamo permetterci di dimenticare. Il lavoro e il sacrificio degli italiani nel mondo hanno costruito le fondamenta del nostro benessere. Le storie di uomini come nonno A., e dei tanti che non sono mai tornati, devono guidare la nostra visione del presente e del futuro.

Oggi, nel 2025, l’Italia si trova a vivere una crisi profonda. Non è più terra di partenza ma di arrivo. Ogni anno accogliamo migliaia di persone provenienti da contesti difficili, spesso segnati da guerre, povertà e instabilità.

L’accoglienza presuppone un patto reciproco: chi arriva deve avere la volontà di integrarsi, di conoscere e rispettare il tessuto sociale che lo ospita. È fondamentale riscoprire un giusto equilibrio tra diritti e doveri, perché solo così può nascere una convivenza costruttiva.

Allo stesso tempo, il contributo degli italiani, deve essere importante, nel continuare a costruire il Paese con responsabilità e spirito di sacrificio. Abbiamo bisogno di Esempi, come quello dei nostri minatori, che con il loro lavoro duro e silenzioso hanno garantito un futuro alle generazioni successive. La loro memoria deve essere guida, non solo ricordo."